亚非作协、塔什干亚非拉电影节被遗忘的第二、

我们通常倾向于把冷战想象成两种平等力量的较量,在这个过程中,不仅抹杀了各种第三世界,也夸大了苏联相对于美国或西欧的能力。即使在巅峰时期,苏联的经济也只占美国的一半。东欧苏维埃集团国家在经济上也不是西欧的对手。此外,美国、英国、法国、葡萄牙和比利时发展起来的殖民主义网络,以及他们强加的语言和学校教育,使得新的去殖民化社会在文学等领域对他们产生了结构性的依赖。同样重要的是,在过去的两个世纪里,西方对世界文学共和国的统治相当稳定。因此,虽然有崛起的第三世界的道德资本和苏联官方文化机构的物质支持,但这种打造一个囊括苏维埃集团和第三世界的文学领域的努力面临着更强大的力量,最终还是失败了。

学者Rossen Djagalov通过探究这段历史提供了思考第二世界和第三世界之间关系的新角度,本文是对他的采访,原刊于LeftEast,经Rossen Djagalov授权澎湃新闻刊发中文版。

如果没有“第二”世界,会不会有第三世界?当然可能会有,但看起来会很不一样。关于这些地缘政治阵营及其社会和文化组成的历史,大多是从它们与西方的关系来写的。然而,第二世界和第三世界的相互依存关系不仅从共同的术语(nomenclature)中可以看出,而且从它们在1990年前后几乎同时消失这一事实中也可以看出。

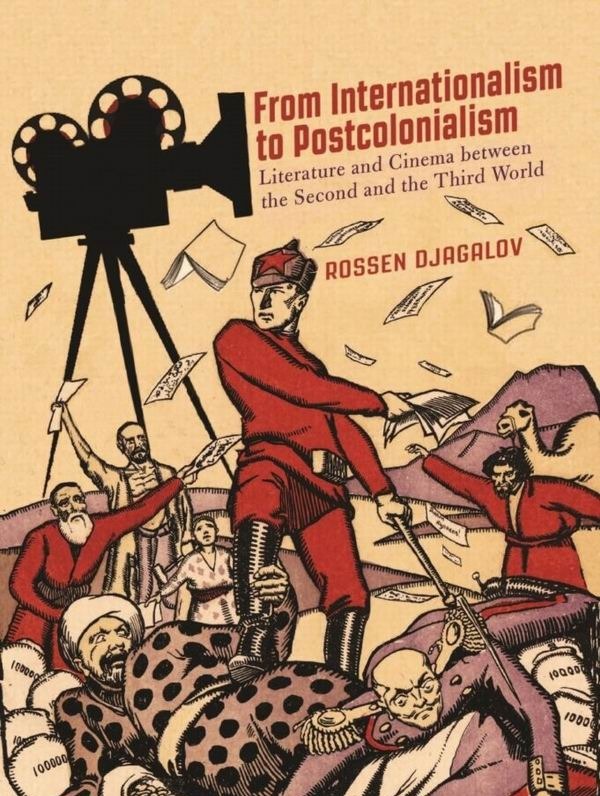

Rossen Djagalov的新书《从国际主义到后殖民主义:第二世界和第三世界之间的文学和电影》(McGill-Queens大学出版社,2020年)通过讲述冷战时期声称在文学和电影中代表第三世界项目文化形态的两个故事——亚非作家协会(1958-1991)和塔什干亚非拉电影节(1968-1988)——来解决这一历史盲点。它们吸收了来自苏联高加索和中亚的作家和电影人,并得到苏联的广泛支持,使这些组织与苏联的国际主义保持一致。

第二世界和第三世界之间的这些文化联盟从来没有实现它们所宣称的目标——在文学和电影上从西方独立出来。但是,它们确实建立了恩古吉·瓦·西翁戈(东非作家)所说的“将我们联系在一起的纽带”,沿着这些纽带,现在已经成为经典的后殖民作家、文本和电影可以在非西方世界流传,直到冷战结束。在这一历史重构过程中,《从国际主义到后殖民主义》颠覆了苏联研究和后殖民研究之间的传统关系:它不是通过后殖民理论的视角来研究(后)苏联经验,而是记录了后殖民理论及其伴随的文学和电影作品被苏联经验塑造的多种方式。

Rossen Djagalov:我对这个话题的兴趣是在苏联档案馆里产生的,当时我正在那里做相关课题的论文研究。发生的事情是,在我的大脑中完全占据不同隔间(compartment)的恩古吉·瓦·西翁戈或乌斯曼·塞姆班(塞内加尔导演、编剧,被称为“非洲电影之父”)等典型的后殖民主义作家,不断在苏联作家协会的各种报告中出现。在苏联电影制片人协会的档案中,也有类似的发现在等待着我。我对这些并列(juxtapositions)的疑问不断增加,也越来越复杂:这些作家和电影人是如何进入苏联轨道的?他们在苏联参加作家会议、电影节或大学学习期间看到了什么?他们的文本/电影有多少在苏联被翻译/放映,谁读/看了它们?俄罗斯/苏联文学和电影制作对他们的作品有影响吗?他们试图在苏联的帮助下建立的跨国文化形态是否影响了全球文学和电影的流通模式?在第二和第三世界结束后,这些交流的遗产是什么?这些冷战时期的形式与当代后殖民主义研究之间的关系是什么?我对其中一些疑问回答得比其他疑问更好,我还在努力。

关于第二世界到第三世界的学术研究,历史学者已经比文学或电影研究走得更远。Odd Arne Westad的《全球冷战》(2005年)引入了一个框架,打破了之前的两极模式。我个人最喜欢的Vijay Prashad的《更深色的国家:第三世界的人民历史》 (2007年),它以精彩的话开场:“第三世界不是一个地方,而是一个项目”,接着描绘了这个项目及其与第一世界和第二世界的互动。在文学和电影方面,学术研究来得比较慢。也许我想到的两个例外是Robert Young的《后殖民主义:一个历史介绍》(2001年)和Masha Salazkina的《爱森斯坦在墨西哥》(2009年)。过去十年来,在斯拉夫主义者采用世界文学/世界电影框架和后殖民学者加速重新审视自己领域的历史之间,关于这一主题的优秀学术成果大量涌现,(后)苏联研究和(后)殖民研究之间的对话也卓有成效。我写这本书的乐趣之一就是有很多来自双方的对话者。

上一篇:在伦敦大学亚非学院读书是怎样的体验?

下一篇:没有了